先說結論

嗯…Google Search Console [GSC]。

基本上,就是網站的健康檢查報告。Google 給的,免費。

不裝,等於矇著眼睛開車。你不知道使用者怎麼找到你,也不知道網站哪裡壞了。

所以,重點不是要不要用,而是怎麼看懂它。

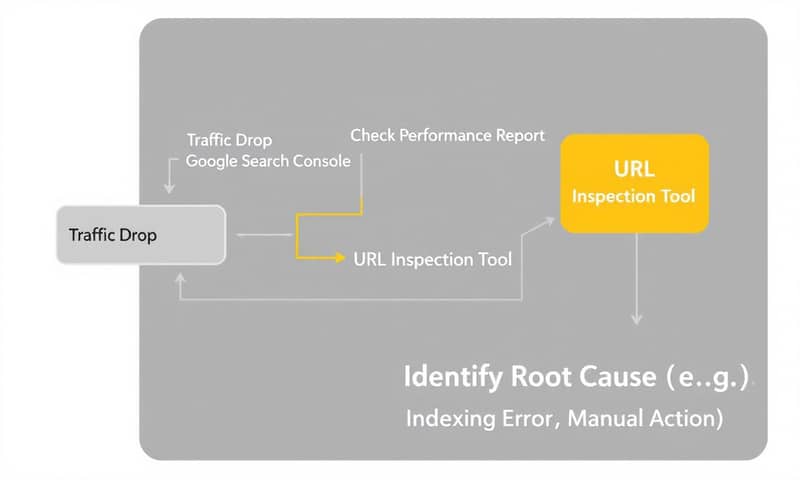

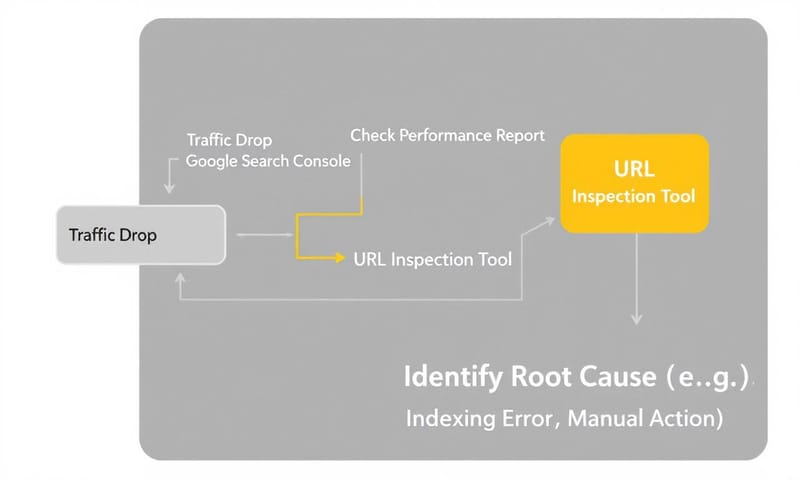

一個實際狀況:流量掉了,怎麼辦?

先從一個案例開始想好了。假設,某天發現網站流量掉了 30%。

慌了。廣告費沒少,社群也照常發文。

這時候,第一步就是開 GSC。

打開「成效」報表,疊上跟上個月的比較。一看,啊,是某個主要關鍵字的曝光和點擊一起跳水。

接著,拿著那個掉最多的頁面 URL,丟到「網址審查」工具裡。

結果可能顯示:「網頁已建立索引,但有問題」。點開看,可能是行動裝置可用性的問題,或是某個結構化資料壞了。

這就是 GSC 的價值。它不會直接給錢,但它會指出哪裡在漏水。這比亂猜、亂投廣告有用多了。

怎麼做:核心報表解讀

OK,回到基礎。GSC 功能很多,但日常看的就那幾個。

把它想成幾個部門:

- 成效 [Performance]:業績部門。看流量、關鍵字表現。

- 索引 [Indexing]:倉儲部門。管你的網頁有沒有被 Google 順利收錄。

- 體驗 [Experience]:客服部門。管使用者在網站上爽不爽。

一個一個來看。

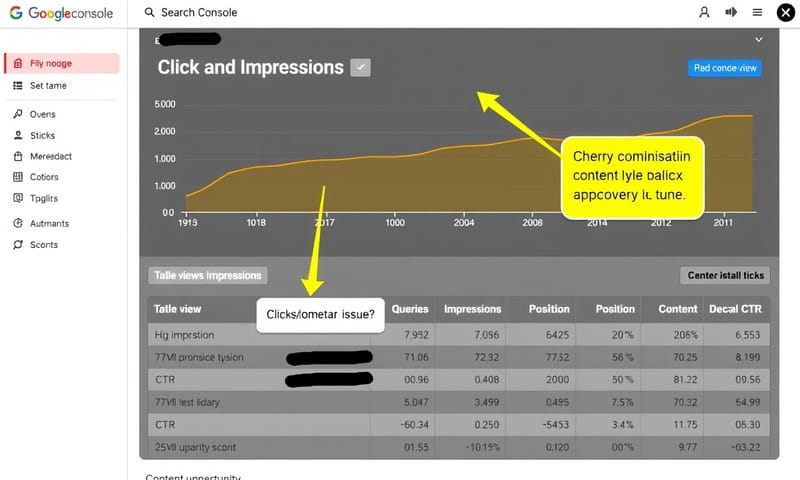

成效 (Performance):最重要的業績報表

這裡有四個指標,每次都要一起看。

- 總點擊次數 [Clicks]:多少人從 Google 搜尋結果點進來。很直接。

- 曝光總數 [Impressions]:你的網站在搜尋結果中出現了多少次。使用者滑過去就算,不一定要看到。

- 平均點閱率 [CTR]:點擊 ÷ 曝光。衡量你的標題和描述吸不吸引人。

- 平均排序 [Position]:關鍵字的平均排名。數字越小越好。

怎麼解讀?這才是重點。不能只看數字。

情境一:高曝光、低點閱率。

這代表 Google 覺得你跟這個關鍵字有關,所以給了你很多曝光機會。但使用者沒點進來。 原因呢?可能是標題不夠吸引人,或是描述跟使用者的「搜尋意圖」不符。他們想找「教學」,你卻給他「產品頁」。

情境二:高點閱率、但曝光和排名都在後面 (例如 > 20)。

這說明一旦有人看到你的結果,他們很願意點。你的標題下得很好。問題是,Google 還不夠信任你,沒把你排到前面。這時候該做的,可能是優化頁面內容、增加內部連結,或是拿些外部連結。

情境三:曝光下降,點擊也跟著下降。

這比較麻煩。通常是排名掉了。要趕快去「查詢」和「網頁」分頁,看是哪個關鍵字、哪個頁面出問題,然後針對性地去救。

索引 (Indexing):網頁的戶口名簿

這個報表告訴你,Google 有沒有把你家(網站)的每個房間(網頁)都登記起來。

主要看兩個地方:「已建立索引」和「未建立索引」。

「已建立索引」的數字應該要穩定增加,特別是你有新內容的時候。

「未建立索引」才是魔鬼。點進去看原因,常見的有:

- 含有「noindex」標記:你是不是不小心叫 Google 不要收錄這個重要頁面?

- 重複,使用者未選定標準版本:Google 覺得你有好幾個頁面長太像,它不知道該收錄哪個。這要用 `canonical` 標籤處理。

- 找不到 (404):頁面刪掉了,但網站上還有地方連到它。要清掉這些壞掉的連結。

- 遭 robots.txt 封鎖:你家的管理員(robots.txt)把 Google 擋在門外了。

定期檢查這裡很重要。很多時候 SEO 做了半天沒效果,結果是網頁根本沒被收錄。

體驗 (Experience):使用者感受好不好

這塊現在越來越重要。主要看「網站體驗核心指標 (Core Web Vitals)」。

這是 Google 的官方說法。不過我覺得,白話文就是:

- LCP (最大內容繪製):頁面載入速度快不快?

- FID (首次輸入延遲) / INP (與下一次繪製的互動):使用者點按鈕、開選單,網站反應夠不夠即時?

- CLS (累計版面配置位移):頁面上的東西會不會亂跳?(最煩人的就是想點 A,結果廣告載入,版面一跳,點到 B)

GSC 會直接告訴你哪些 URL 的體驗是「良好」、「需要改善」或「差」。 如果一堆重要的頁面都是紅色的「差」,那排名肯定會受影響。這通常需要工程師協助優化,不是行銷自己能搞定的。 但至少,你知道問題在哪。

情境變體:不同網站的觀察重點

用 GSC 不是千篇一律。電商網站跟部落格的看法就不一樣。

比如說,電商網站,我會特別關注「產品頁」和「分類頁」在「成效」報表的表現。看使用者是搜「產品型號」進來,還是搜「功能需求」進來。

但如果是內容部落格,我會更在意「文章頁」的長尾關鍵字表現,以及哪些文章帶來最多的「曝光」。因為高曝光的文章,代表市場對這個主題有高度興趣,可以再深入寫成系列文章。

在地化差異:官方說法 vs 台灣現實

Google 的官方文件 [Google Search Central] 說,要專注在創造有幫助的內容。 這絕對沒錯。但實際操作上,地區性的搜尋行為差異很大。

例如,在美國市場,使用者可能更習慣直接用很精準的字詞搜尋。但在台灣,我從 GSC 數據觀察到,很多人喜歡用很口語、甚至有點模糊的問句來搜尋。比如「台北 好吃 不貴 聚餐」這種組合。

這告訴我,除了官方建議的「把主題寫深寫透」之外,在台灣做內容,標題和段落裡適度安插一些自然的口語化問答,可能會撈到更多意想不到的長尾流量。官方指南給的是大戰略,但 GSC 的數據能讓你微調成適合本地的戰術。

限制與真相:GSC 不能告訴你的事

GSC 很強大,但不是萬能。要知道它的限制。

- 數據不是即時的:通常會有兩天左右的延遲。所以今天做的修改,後天才會看到影響。

- 資料是抽樣的:為了處理方便,當資料量太大時,GSC 會提供抽樣資料。所以有時候數字會有點對不上。

- 「平均」排名的陷阱:你看到的平均排名 5.8,不代表你真的在第 5 或第 6。它可能是你在 A 地區排第 2,在 B 地區排第 10,平均下來的結果。它是一個趨勢指標,不是絕對值。

- 隱藏的查詢:有時候你會看到一些點擊,但 GSC 沒告訴你是哪個關鍵字帶來的。這是為了保護使用者隱私。

所以,把它當作一個方向盤,而不是 GPS。它告訴你大方向對不對,但細節路況,還是要自己判斷。

常見錯誤與修正

剛開始用 GSC,很容易陷入一些誤區。整理一下好了。

| 常見錯誤 | 你會看到的現象 | 該怎麼想/怎麼做 |

|---|---|---|

| 只看點擊,不看曝光 | 整天糾結為什麼點擊次數這麼少。 | 先看曝光。沒曝光,哪來的點擊?先想辦法讓 Google 把你秀出來。 |

| 把平均排名當聖旨 | 「我明明查是第 3 名,為什麼報表寫 8.5?」 | 排名是個人化、地區化的。用無痕模式查也只是參考。看長期趨勢比較重要。 |

| 看到「未建立索引」就慌 | 「天啊!我有 1000 個網頁沒被收錄!」 | 先看是什麼頁面。有些本來就不該被收錄,像後台登入頁、篩選結果頁。這反而是正常的。 |

| 裝了就不管了 | 網站流量掉了也不知道,過了三個月才發現。 | 至少每週看一次,特別是網站有大更新之後。Google 也會寄重要問題通知信給你。 |

總之,工具是死的。重點還是人的解讀。GSC 只是把問題攤在你眼前,但解決問題,還是要靠腦袋。

你第一個會看的 GSC 報表是哪個?成效?還是索引?可以在下面留言分享一下。